補助金が使えるか確認してみる

補助金申請代行費用の相場とポイントについて中小企業診断士が徹底解説

補助金申請代行の業者選びのポイント

まず最初に、この記事の結論です!

補助金申請代行の業者選びは、以下のようなポイントに留意し進めてみましょう。

- 様々な補助金に精通し、補助金制度を熟知している専門家を選ぶ

補助金ごとに異なる審査項目や加点項目を踏まえたアドバイス・支援が期待でき、採択率を高められる可能性があります。 - 「事業計画の策定支援」が専門である専門家(中小企業診断士など)を選ぶ

補助金は申請者全員がもらえるものではなく、申請者間で事業計画内容の比較・コンペが行われ、採択されるかどうかが決まります。このため、審査員が納得できる事業計画が作れなければ補助金は採択されません。 - 補助金採択後のサポートが受けられる専門家を選ぶ

補助金は採択されて終わりではありません。先に自己資金などで補助事業を実施した上で、後払いで補助金が振り込まれます。補助金を受け取るためには、補助金事務局に補助事業の実施報告を行う必要があります。採択後の報告作業に不安がある場合には、採択後にもサポートがあるかを確認しましょう。

アーチ経営サポートは中小企業庁認定の「経営革新等支援機関」です。

- 大型から小規模まで幅広い補助金をサポート

- 事業開発に強い中小企業診断士が、実行性ある事業計画策定を支援

- 採択後のアフターフォローも万全

補助金とは何か?

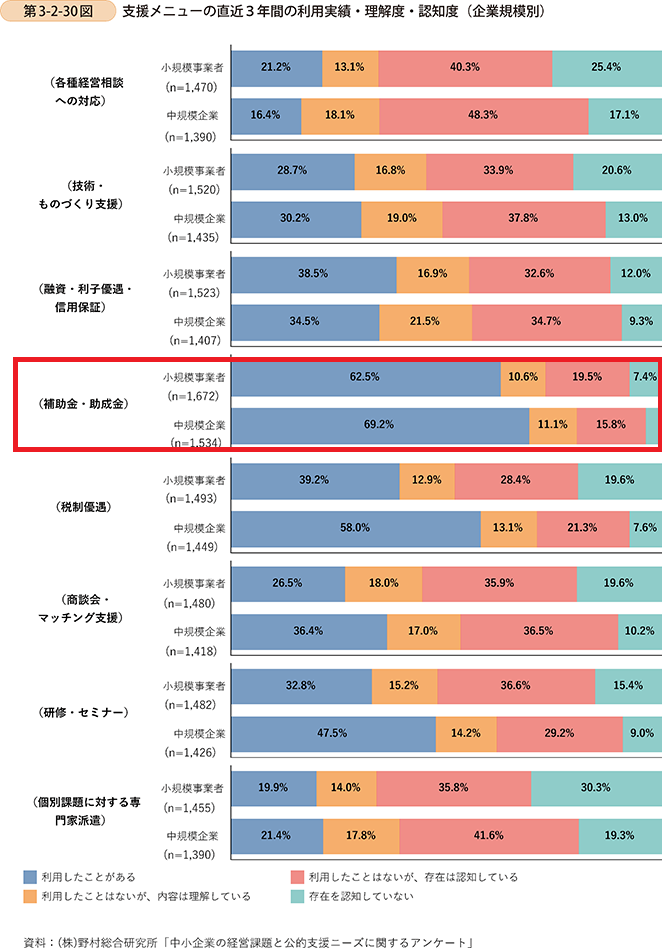

中小企業や個人事業主などの事業者が事業を運営する上で、資金の確保は大きなテーマです。補助金とは、国や地方公共団体が、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付してくれる制度です。事業者の目的に沿った取り組みを、金銭面で後押ししてくれる様々な補助金があります。補助金の財源には税金が使われています。税金を原資とした返済不要の資金を活用して事業を運営できる制度ですが、残念ながら中小企業や個人事業主の約40%弱は補助金を活用したことがありません。

これは大変もったいないことです。制度を知っている人だけが得をする補助金を使いこなすことで、他の企業と差別化することができます。補助金を使いこなすためには、それぞれの補助金の目的や趣旨をしっかりと確認し、実施しようとしている事業にあった補助金を見つけていくことが大切です。

社長

社長わが社も補助金は難しくて上手に使えてないな。

制度も複雑ですし、本業に取り組まれながら制度を理解するのは大変ですよね。

補助金と給付金、助成金の違い

補助金とよく似た支援制度に、助成金や給付金といったものがあります。しかし、どのような支援策が用意されているのか、それぞれの用語の違いが分からない方も多いのではないでしょうか。それぞれの用語の違いを解説します。

| 種別 | 補助金 | 給付金 | 助成金 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 設備導入や販路拡大、生産性向上など事業拡大への投資補填 | 緊急時の救済措置として給付 | 労働者への投資補填や労働環境の改善 |

| 交付元 | 主に経済産業省 | 主に国・自治体など | 主に厚生労働省 |

| 条件 | 審査が必要 | 要件を満たすか | 要件を満たすか |

| 支給時期 | 後払い(精算払い) | 前払い | 後払い(精算払い) |

| 使用用途 | 採択事業に限定 | 自由 | 経費補助以外は自由 |

| 返済義務 | なし | なし | なし |

補助金の特徴

1.補助金は、主に経済産業省が主幹で行う投資の補填策

補助金は、主に経済産業省が主幹しており、交付元となっています。経済産業省の役割は、経済産業省設置法で定められています。

第二節 経済産業省の任務及び所掌事務

引用:平成十一年法律第九十九号 経済産業省設置法

(任務)

第三条 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

経済産業省は、民間の経済活力の向上や体外経済関係の円滑な発展が中心的な役割となっています。このような役割を背景に、「設備導入や販路拡大、生産性向上など事業拡大への投資補填」を行う目的で給付されるのが「補助金」となります。

2.補助金によって、目的・仕組みが異なる

補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな分野で募集されています。その数は細かく分類すると3,000以上あるといわれています。目的や趣旨を確認して、自社の事業に合う補助金を見つけていくことが大切です。

3.補助金は、必ずしも事業投資の全額が補填されるわけではない

補助金を受ける事業については、必要な全ての経費がもらえる訳ではありません。事前に①補助対象となる経費や②補助の割合、③補助金の上限額などの確認が必要です。

4.補助金には「審査」がある

補助金は、他の「給付金」や「助成金」と異なり、審査があります。このため、補助金の申請をすれば、必ず補助金が受給できるわけではありません。また、同じ補助金を受給したい他の事業者との間で事業内容の比較が行われます。例えば、補助金を受給したい事業者が100社あったとして、補助金が50社しか受給できないとすると、事業内容の優れた上位50社が受給できる権利を得ることになります。(採択といいます。)主には対象事業の計画が、補助金の支給目的に合致しているかどうかを審査で確認されることになります。補助金が実際に得られるかは、事業実施前の「事前の審査」と、事業実施後の「事後の検査」によって決まります。この点が、補助金給付を受けるための1つのハードルになります。

5.補助金は、「後払い」である

補助金は借入などとは異なり、補助された資金の返済義務はありません。ただし、補助金支給は事業実施後の後払いとなるため、最初に事業を実施する金額全額の手当てが必要です。補助金の中には、1億円近くの大型の補助を受けられるものがありますが、このような補助金給付を受けるためには、補助金受給前に1億円以上の事業投資が必要となるため、特に大型の補助金受給を狙う場合には、事業計画に加えて資金計画を十分に考慮する必要があります。事業実施後に検査がOKとなれば、補助金給付が受けられることになります。

補助金は後払いなんですね。

申請すれば先に受け取れるものだと思っていました。

はい。補助金は採択後に事業を行い、実績報告後に振り込まれる仕組みです。補助金が給付されるまでに半年~1年程度の期間を要する場合があります。補助金が給付されるまでの間、資金の手当が必要となります。経費やキャッシュフローを考慮した資金を確保する必要があるので、専門家と相談しておきたいですね。

給付金の特徴

給付金は、緊急時の救済として国や自治体が給付を行います。最近ですとコロナ禍で売上が急減した事業者や個人向けに事業の継続を下支えするための「持続化給付金」が支給され話題となりました。

給付金には返済義務は無く、使用用途も自由

給付金には返済義務はなく、その使い道も自由です。また、支給は前払いで受けることができます。どのようなことにも利用できるため、対象の事業者、個人事業主としては是非利用したい制度となります。給付金ごとに設定された条件を満たすことができれば、給付金を受給することができます。ただし、給付金の受給は事業所得となるため、所得税が課税される場合がありますので支給要件と会計処理には注意が必要です。

助成金の特徴

1.厚生労働省管轄の雇用関係助成金と、経済産業省管轄の研究開発系助成金に分かれる

助成金は、厚生労働省管轄の雇用関係の助成金と、経済産業省が管轄している研究開発系の助成金に分かれます。一般的に助成金というと、厚生労働省管轄の雇用関係助成金を指すことが多いです。主に、雇用の促進や能力開発・能力向上・リスキリングなどを目的とし、労働者への投資補填や労働環境の改善を目的とした給付制度が助成金となります。

2.助成金の目的とは

助成金の目的は、雇用の継続維持や職場環境などの問題を解決することになります。社内の人材が専門知識や技能を身に付ける際に活用できる「人材開発支援助成金」や、非正規雇用の人材を正規雇用化する際に活用できる「キャリアアップ助成金」などが人気の助成金としてあげられます。

3.助成金は要件を満たせば受給できる

助成金は、支給要件を満たせば必ず受給することができます。この点が、補助金とは大きく異なります。注意点としては、厚生労働省の管轄であり、財源が労働保険料(雇用保険料)であることが多いです。このため、労働保険料を収めていない事業者は対象から除外されるケースがあります。また、助成金の申請には所定の手続きと書類等の準備が必要になります。申請から実際の給付までには相応の時間を要します。

補助金を使いこなすことが難しい理由

有効に活用できれば武器となる補助金ですが、使いこなすことが難しいといわれる、いくつかの理由があります。

公募要領を理解するのに時間がかかる

補助金には「公募要領」という政策目的や条件などが記載された、補助金を受け取るためのルールブックがあります。補助金を受け取るためにはこの公募要領を正しく理解し、ビジネスプランを検討していくことが必要となります。ですが、この公募要領はA4で30ページ以上、中には50~60ページに及ぶものもあります。400字詰め原稿用紙に例えると、80枚以上のボリュームがあります。この量の文章をしっかりと読み込み、かつ内容を理解していくのは、なかなか大変な作業となります。公募要領に記載されている条件を満たさない補助金の申請は通りませんので、公募要領の内容に精通している補助金申請代行業者を利用するのも有効な手段です。

自社にどの補助金が適用できるかわからない

補助金を活用したくても、自社にどのような補助金が適用できるのかわからないというお悩みも多いです。国レベルだけでなく、都道府県や市区町村のレベルでも各種補助金がありますし、毎年のように新しい補助金が生まれたり、また、過去には存在していた補助金が無くなったりすることもあるため、情報を継続的にフォローしていない限り、最新の情報に追随していくことが難しいことも要因となっています。補助金申請代行を行っている中小企業診断士などの専門家や申請代行業者に相談し、情報を収集することがおすすめです。

補助金の申請期限に間に合わない

補助金には申請期限があります。申請期限を過ぎると補助金を受け取ることができませんが、会社で申請しようとしていたが、気がついたら申請期限が過ぎてしまったというお話も良くあるお悩みです。計画的な申請準備が必要ですが、多忙などの理由で難しい場合には、補助金の申請代行を利用するのも1つの方法です。

専門用語も多いし、公募要領を読み込むのは大変だね。

自社で理解するのが難しい場合、補助金に精通した専門家がサポートしてくれる、申請支援や代行サービスも検討されてみてはいかがでしょうか。

アーチ経営サポートは中小企業庁認定の「経営革新等支援機関」です。

- 大型から小規模まで幅広い補助金をサポート

- 事業開発に強い中小企業診断士が、実行性ある事業計画策定を支援

- 採択後のアフターフォローも万全

代表的かつ人気がある補助金4選

数ある補助金の中でも、代表的かつ人気がある補助金を4つご紹介します。①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)、②IT導入補助金、③小規模事業者持続化補助金、④事業再構築補助金です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む経営革新「新商品(試作品)開発、新たな生産方式の導入、新役務(サービス)開発、新たな提供方式の導入」を行うための設備投資等を支援するものです。第17次締切時点では、補助上限額750万円~8,000万円 、補助率1/2もしくは2/3 の補助金です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

ものづくり補助事業公式ホームページより引用

ものづくり補助金の補助金額・補助率とポイント

ものづくり補助金の補助金額及び補助率は、第17次締切時点では、補助上限額750万円~8,000万円 、補助率1/2もしくは2/3 となっています。2024年度のものづくり補助金の変更点は、①省力化(オーダーメイド)枠の新設、②製品・サービス高付加価値化枠の新設等、③大幅賃上げに係る補助上限額引き上げ特例の拡充④その他(口頭審査や公募時期、産業雇用安定助成金との連携)となります。※いずれも第17次締切時点の情報です。

ポイントは、経営革新を行いたい中小企業・小規模事業者が使える補助金であることです。略称が「ものづくり補助金」や「もの補助」と呼ばれるため、製造業向けの支援策のように聞こえますが、製造業以外の中小企業・小規模事業者で活用できます。

ものづくり補助金を申請する際の事業計画には、「付加価値額・賃上げ基本要件」を盛り込む必要があります。「付加価値額・賃上げ基本要件」とは、①事業者全体の付加価値額を年率平均成長率(CAGR)で3%以上増加、②給与支給総額を年率平均成長率(CAGR)で1.5%以上増加、③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。というものです。これら3つの要件をすべて満たす事業計画が必要となります。

ものづくり補助金申請上の留意点

「ものづくり補助金」を申請する上での留意点は、①経営革新の類型条件に該当するか、②事業計画には「付加価値額・賃上げ基本要件」を満たしたものとなっているか。となります。ものづくり補助金の採択率は回によって異なりますが、概ね30%~50%のとなっています。事業計画書フォーマットの自由度が高いことと、各種条件に合致させた事業計画でないと採択されないため、ものづくり補助金に詳しい専門家と一緒に進めることが採択率を高めることにつながります。

なお、ものづくり補助金を申請する上で必要書類となる書類は以下で、その他、申請枠によって追加で必要となる書類があります。

- 事業計画書(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等を自由様式でA4、10ページ程度で作成)

- 補助経費に関する誓約書

- 賃金引き上げの誓約書

- 直近2年分の決算書

- 従業員数の確認資料(法人:法人事業概況説明書の写し・個人事業主:所得税青色申告書の写し)

- 労働者名簿

ものづくり補助金は、2024年(令和6年)において年2回の公募が予定されている

ものづくり補助金は、2024年は年2回の公募が予定されています。(第17回、第18回)。第17回公募は変則的で、省力化(オーダーメイド)枠のみの募集となっている点に注意が必要です。また、第17回に応募した事業者は第18回に応募できませんので、通常類型で応募したい事業者はご注意ください。制度は頻繁に変更となるものの、過去の申請で不採択であっても再チャレンジが可能な点はメリットです。融資とは異なり返済不要な資金を活用し、思い切った設備投資に踏み出せる点には優位性があります。

ものづくり補助金というのは聞いたことがありました。ただ、製造業が対象なのだと思っていました。サービス業を経営してますが、対象になりますか。

おっしゃる通り、製造業以外の業種でも対象になりますね。諸条件を満たす必要はありますが、サービス業も対象になります。

IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金です。ITツールとは、パッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入・初期費用などを指します。通常枠に加え、インボイス枠や、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠が用意されています。

IT導入補助金2024の補助金額・補助率とポイント

IT導入補助金の補助金額は、5万円から450万円までで、補助率は1/2または2/3です。補助率は、補助対象者の規模や業種、補助対象費目の種類によって異なります。補助対象費目は、ITツールの導入費用や導入に伴うコンサルティング費用などが含まれます。IT導入補助金は各枠によって条件が異なります。大きな変更点としては、2023年まで対象であったECサイト構築費用は、2024年のIT導入補助金からは対象外となっています。

通常枠

| 枠 | 補助額の下限・上限 | 補助率 | プロセス数※ | 賃上目標 |

|---|---|---|---|---|

| 1プロセス以上 | 5万~150万円未満 | 1/2以内 | 1以上 | 加点 |

| 4プロセス以上 | 150万~450万円以下 | 1/2以内 | 4以上 | 必須 |

通常枠のITツール要件/機能要件としては、類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。補助対象は、ソフトウェア費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費となっています。プロセス数とは、業務工程や業務種別のことを指しています。

インボイス枠(インボイス対応類型)旧デジタル化基盤導入類型

| 枠 | 補助額の下限・上限 | 補助率 | 機能要件 |

|---|---|---|---|

| インボイス枠(インボイス対応類型) | 50万円~350万円 内、50万円以下部分 | 4/5(小規模事業者) 3/4以内 | 会計・受発注・決済のうち1機能以上 |

| 内、50万円超~350万円部分 | 2/3以内 | 会計・受発注・決済のうち2機能以上 |

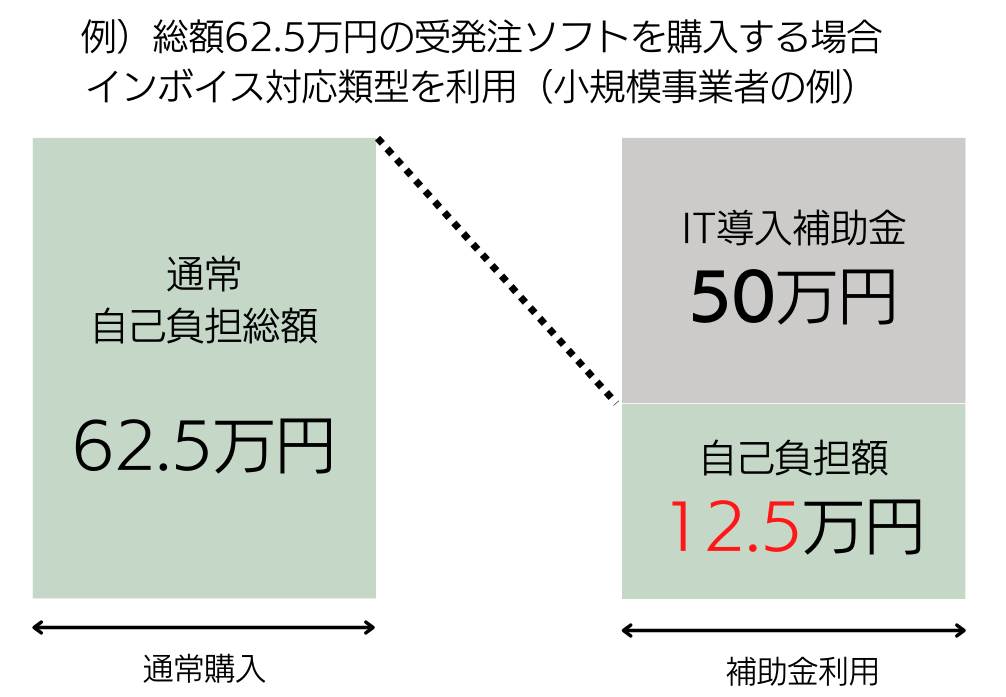

インボイス対応類型は、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトが対象となっており、ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費が補助対象となります。昨年まで対象だったECサイトの構築は補助金の対象外となりました。注目は補助額50万円以下までの投資について、小規模事業者の補助率が4/5まで引き上げられた点です。小規模事業者が総額62.5万円の受発注ソフトを購入する際に、IT導入補助金2024のインボイス対応類型を利用した際の補助金と自己負担のイメージは以下のようになります。

また、ハードウェア購入費 として、①PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器については補助率1/2以内、補助上限額10万円②レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円まで補助されます。インボイス対応類型には賃上目標が無い点もポイントです。。

セキュリティ対策推進枠

| 枠 | 補助額の下限・上限 | 補助率 | 機能要件 | 補助対象 |

|---|---|---|---|---|

| セキュリティ対策推進枠 | 5万円~100万円 | 1/2以内 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス | サービス利用料(最大2年分) |

セキュリティ対策推進枠は、中小企業・小規模事業者等がサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減することを目的としています。補助対象が「サイバーセキュリティお助け隊サービス」に特化している点がポイントです。※正式な公募要領が公開前のため機能要件は2023年時のものです。

複数社連携IT導入類型

上記のほか、複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入する際に補助がある、複数社連携IT導入類型があります。

インボイス枠に電子取引類型が追加に

インボイス枠に、インボイス制度に対応した受発注ソフトを導入する際に、350万円まで補助される電子取引類型が追加となっています。こちらは大企業も対象となりますが、インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援する内容となっています。

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。

IT導入補助金申請上の留意点

IT導入補助金は、IT導入支援事業者が扱うツールしか申請できません。申請前に、IT導入支援事業者名が対象のITツールを取り扱っているかの確認が必要です。また、申請時には、IT導入支援事業者と共同で計画を策定し、必要な書類等を揃える必要があります。また、ITツールは、よほど単純なものでない限り、導入支援が必要となります。① ITツールが貴社の業務にフィットするか。②IT 導入支援事業者には豊富な導入実績があるか。この2点の見極めが甘いと、使いこなせないITツールを導入してしまうリスクがあります。アーチ経営サポートでは、お客様側に立って①ITツール候補の選定と②IT導入補助金申請をワンストップでサポートする【ITツールの窓口】というサービスを提供しています。ITツールにご不明な点があればぜひご確認ください。

IT導入補助金を活用したいソフトハウス・受託開発事業者様

自社開発のソフトウェアをIT導入補助金の対象にしたいソフトハウス様や、自社開発プログラムを製品化し、IT導入補助金の対象とすることで、下請けから脱却したい受託開発事業者様もいらっしゃるかと存じます。アーチ経営サポートでは、IT導入補助金に対応した製品化のご支援から、IT導入支援事業者登録・ITツールの登録までワンストップでご支援しています。詳細は【IT導入補助金支援事業者登録申請サポート】からご確認ください。

ITには詳しくないんだが、補助金が利用できるなら使ってみたいね。

ご興味あるITツールがあればご相談ください。インボイス枠(旧デジタル化基盤導入類型)は採択率も高くなっています。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者自らが作成した経営計画に基づく、販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者

小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者は以下の図のとおりです。

| 業種 | 常時使用する従業員の数 |

|---|---|

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |

| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |

| 製造業その他 | 20人以下 |

また、補助対象者の範囲は以下となります。

| 補助対象となりうる者 | 補助対象とならない者 |

|---|---|

| ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人 | ○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者 (個人の林業・水産業者についても同様) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ○任意団体 等 |

小規模事業者持続化補助金 2024の補助金額・補助率とポイント

2024年度(令和6年度)における小規模事業者持続化補助金では、2023年度に引き続き、インボイス発行事業者へ補助上限額を上乗せする「インボイス特例」があります。これは、免税事業者がインボイス発行事業者に転換をする際に、各公募枠の補助上限額が50万円上乗せされます。

| 類型 | 通常枠 | 賃金引き上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |

|---|---|---|---|---|---|

| 補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者は3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |

| 補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |

| インボイス特例 ※要件満たす必要あり | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |

| 追加申請要件 | あり | あり | あり | あり |

小規模事業者持続化補助金における申請上の留意点

持続化補助金は、特に小規模事業者が活用しやすい補助金です。反面、補助金の趣旨に則った補助事業計画を作成しなければならず、多忙な小規模事業者にとってはハードルが高くなりがちです。アーチ経営サポートでは、新規事業・マーケティングの専門家が、事業計画の作成を支援する【小規模事業者持続化補助金申請サポート】のサービスも提供しています。

ちょうど集客用にWEB広告と集客用看板を付けたいと思っていたところでした。対象となりますか。

はい。小規模事業者の要件やその他諸条件を確認してからになりますが、WEB広告や看板の設置は対象となります。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍で需要が減少している事業の新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編を支援する補助金でした。事業再構築補助金は、2023年11月12日(日)に内閣官房行政改革推進本部事務局が実施した「令和5年度秋の年次公開検証(「秋のレビュー」)」において取り上げられ、外部有識者によるとりまとめが行われています。現在、新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべきとされています。2024年に予定されている第12回以降の公募については、本内容を踏まえた見直しを行った上で公募を再開する予定とされています。 2024年4月23日に第12回の公募が開始されました。

コロナ禍から脱却している現在、役割としては終わりに近づいている補助金であるといえます。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

事業再構築補助金サイトより引用

事業再構築補助金の補助金額・補助率とポイント

補助金額・補助率は、募集のタイミングで細かく変更されますので、最新の情報をキャッチアップすることが大切です。

2024年4月23日に公募が再開された事業再構築補助金第12回の公募では、「今なおコロナの影響を受ける事業者、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を重点的に支援する」ために、以下を目指す中小企業を支援する内容となっています。

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援します

事業再構築補助金 第12回公募要領より抜粋

参考までに、「事業再構築補助金(第12回)」では以下のような補助金額・補助率となっています。

| 事業類型 | 補助上限額(※従業員30人の場合) | 補助率 |

|---|---|---|

| 成長分野進出枠(通常類型) ・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者向け ・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け | 3,000万円(※4,000万円)(一部廃業を伴う場合2,000万円上乗せ) ※短期に大規模な賃上げを行う場合 | 中小1/2(※2/3) 中堅1/3(※1/2) ※短期に大規模な賃上げを行う場合 |

| 成長分野進出枠(GX進出類型) ・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け | 中小:5,000万円(※6,000万円) 中堅:1億円(※1.5億円) ※短期に大規模な賃上げを行う場合 | 中小1/2(※2/3) 中堅1/3(※1/2) ※短期に大規模な賃上げを行う場合 |

| コロナ回復加速化枠(通常類型) ・今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け | 2,000万円 | 中小2/3 中堅1/2 |

| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) ・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向け | 1,500万円 | 中小3/4(※2/3) 中堅2/3(※1/2) ※コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合 |

| サプライチェーン強靱化枠 ・ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組をこれから行う事業者向け | 3億円(※5億円) ※建物費を含む場合 | 中小1/2 中堅1/3 |

ポイントは、①最大5億円まで補助される大型の補助金であることと、②事業再構築を目指される事業者であれば、従業員5人以下の小規模事業者でも活用できることです。

事業再構築補助金申請上の留意点

事業再構築補助金の申請を行うには、①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること②事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型により異なる)以上増加の達成を見込む計画を策定することが必要となります。また、直近の第11回の採択率は9,207者の応募の中から、2,437者の採択となり採択率は26%と過去最低となっています。申請のハードルの高い補助金であると言えます。

コロナ禍も収束に向かい、補助金の位置づけが難しくなっているのですね。

事業再構築補助金は継続を含めて審議されていましたが、2024年4月に再開されました。採択率も低い補助金ではありますが、現状でもコロナ禍の影響を受けている事業者様にとっては大きな助けとなる補助金であると言えます。当事務所でもサポートしておりますよ。

補助金申請代行・サポートを行っている主な専門家

補助金の申請手続きは難易度が高い

補助金を申請するには、長文の公募要領を理解し、申請上のポイントを押さえた事業計画の策定、申請に必要となる書類等を準備し申請を行う必要があります。本業の事業を行いながらこの作業をこなすにはハードルが高く、専門家の支援を受けながら申請を行うことが大きなポイントとなります。また、補助金は基本的に、補助金の制度趣旨に合致した、「事業計画内容」の良いものから採択されていきます。同時に補助金申請している事業者間で事業プランの競争となるため、補助金の審査員に刺さり、かつ、地に足のついた実現可能性の高い事業計画を作れるかどうかが大変重要です。

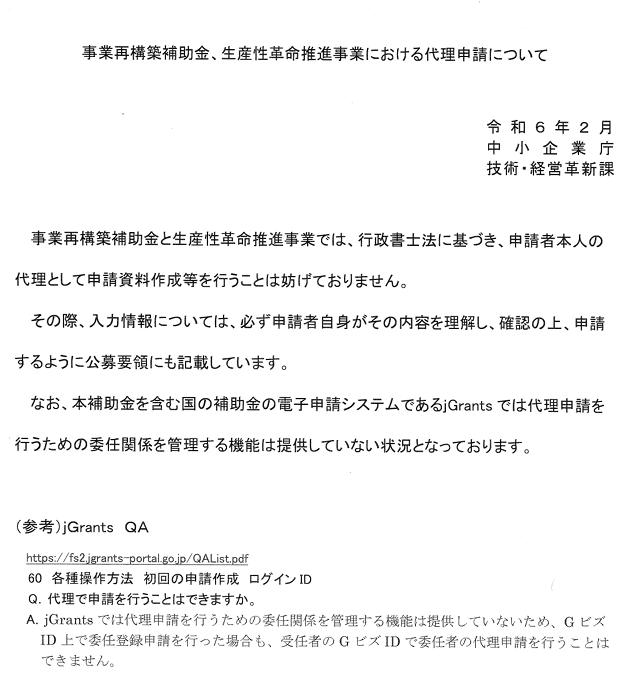

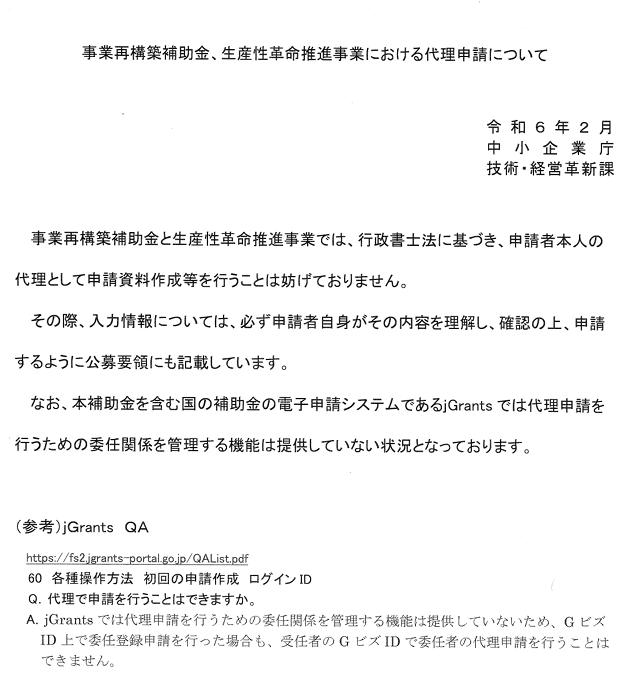

また、補助金申請の多くが電子申請になっていますが、電子申請を行う上で必要となるGbizIDについては、第三者への貸与が禁止されています。つまり、厳密にいうと補助金申請の「代行」は禁止行為となります。

ただし、優れた事業プランをまとめあげ、適切な申請書を作成するためのアドバイスや支援を外部の専門家から受けることは問題ありません。積極的に専門家を活用していくことも大切です。

金融機関・商工会・商工会議所

地方銀行や信用金庫などの金融機関では、資金繰りの相談から補助金の申請の代行・サポートまでを行ってくれるところがあります。補助金申請に詳しい人員が在籍している金融機関に相談してみましょう。また、地域の商工会・商工会議所では、補助金の申請サポート以外にも、中小企業経営において必要となる経理・労務・ITなどの相談、情報提供を行ってくれます。

士業(中小企業診断士・税理士・公認会計士・行政書士など)

士業(中小企業診断士・税理士・公認会計士・行政書士など)が補助金申請の代行・サポートを行うことも多いです。得意分野や実績などを考慮して、相談先を選ぶと良いでしょう。中でも中小企業診断士は経営支援の専門家です。経営全般に幅広い知識を有していることと、経営課題の整理や、対策の助言について専門的な手法を学んでいます。もし「事業計画の策定」に不安のある場合には、事業計画策定に精通した、補助金申請支援実績の豊富な中小企業診断士に支援を仰いでみましょう。

コンサルティング会社

コンサルティング会社の中にも補助金申請の代行・サポートを行っている会社があります。こちらも得意分野や実績を見定めて依頼するか検討してみると良いでしょう。

外部専門家の代理申請についての見解を中小企業庁が公開しています。

なお、行政書士団体が中小企業庁に対して、補助金の申請代行の確認を行った際に、中小企業庁からの公式見解として、「事業再構築補助金申請代行における行政書士法との関係性」という文章が2024年2月に公開されています。こちらによれば、①申請者本人の代理として、申請資料作成を行うことは問題がない。②入力された情報については申請者本人が内容を理解し、確認の上で申請すること③補助金の電子申請システムjGrantsでは、代理申請を行うための機能を有していない=申請者自身が申請する必要があることを明記しています。

補助金申請代行の費用体系

補助金申請代行の費用体系は、大きく3パターンくらいに分かれます。それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身にフィットする費用体系のサービスを利用されると良いと思います。

初期費用+成功報酬型

作業に着手するための初期費用と、補助金が採択された際に採択金額の一部を成功報酬として支払うパターンです。補助金申請前にも受託者側にヒアリングや事業計画策定支援などの作業工数が発生するため、一般的な費用体系といえます。おおよその金額感は以下のような形かと思います。あくまでも支援する事業者によりますが、通常は作業費として着手金を支払うことで、最初から丁寧な支援を行ってもらえる可能性が高いことが多いです。

| 報酬 | 金額の目安 |

|---|---|

| 初期費用(着手金) | 数万円~20万円くらい |

| 成功報酬 | 補助金採択金額の10%~20%くらい |

完全成功報酬型

こちらは、作業に着手するための初期費用が無く、補助金が採択された際に採択金額の一部を成功報酬として支払うパターンです。事業者側にとって事前の金銭的支払いが無い点は大きなメリットに見えます。反面、補助金採択時の成功報酬が高額となるケースや、採択確率が低い計画の場合、申請する前の支援者側の対応がおざなりとなったりすることも見受けられます。補助金を活用して事業を成長させたい事業者にとって、必ずしも最適な選択とならないこともありますので注意が必要です。

顧問契約締結型

補助金の成功報酬が不要の代わりに、コンサルティング会社や士業との間で顧問契約の締結が必要となるパターンです。補助金を伴走支援の一環として提供するサービス提供者で見られる方法です。

専門家への報酬体系も色々ですね。

はい。報酬とサポート内容のバランスを見て決められるとよろしいかと思います。報酬が極端に高額だったり、反対に極端に低額だったりする代行・支援事業者は、何をどこまでサポートしてくれるのか、サービスの中身を確認してみてください。

補助金申請代行の業者選びのポイント

冒頭にも記載していますが、補助金申請代行の業者は、以下のようなポイントを押さえて選ぶようにしましょう。

1.補助金に精通し、熟知している専門家を選ぶ

補助金ごとに異なる審査項目や加点項目が異なります。補助金の内容に精通し、熟知している専門家を選ぶことで、採択率を高められる可能性があります。

2.事業計画の作成に精通した専門家(中小企業診断士など)を選ぶ

補助金は申請者全員がもらえるものではなく、申請者間で事業計画内容の比較・コンペが行われ、採択されるかどうかが決まります。このため、審査員が納得できる事業計画が作れなければ補助金は採択されません。また、事業計画は補助金申請に不可欠であると共に、貴社にとって将来の将来のビジネスの方向性や目標、市場調査、競合分析、資金調達計画などを含む詳細かつ緻密な計画書です。経営のスピードを速めたり、補助金を活用して事業成長していく上での羅針盤にもなります。

補助金採択後のサポートが受けられる専門家を選ぶ

補助金は採択されて終わりではありません。先に自己資金などで補助事業を実施した上で、後払いで補助金が振り込まれます。補助金を受け取るためには、補助金事務局に補助事業の実施報告を行う必要があります。採択後の報告作業に不安がある場合には、採択後にもサポートがあるかを確認しましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか。補助金申請代行業者について情報を収集した上で、貴社の事業成長に貢献できるパートナーを選んでみてください。またご不明な点などございましたら、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

補助金について問い合わせてみる

補助金のプロ

中小企業診断士が

徹底解説します。